みなさん、こんにちは。

今回は先月行われた1次試験に関するレポートを行います。

と言っても、受験生の感想ではありません。問題が公開された後に僕が7科目解いてみた感想です。

お知り合いに受験生の方がいらっしゃいましたら、今回の内容はお役に立てるかもしれません。

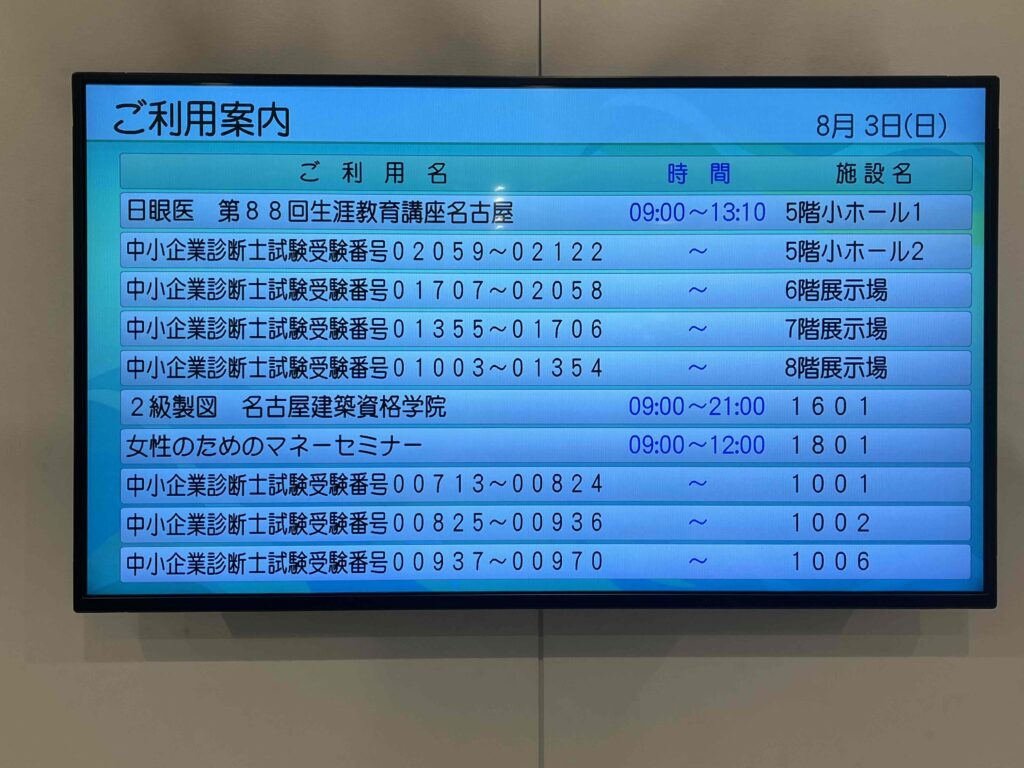

なお、今回のサムネ画像は大阪で受けてきた知り合いの受験生から送っていただいたものです。

それでは、今回もよろしくお願いします。

え?なぜお前が解くんだ?

まずみなさんが感じるのはこれですよね。

なんで合格して診断士になっているのにお前が解く必要があるんだ?

ということだと思います。

確かに、半分は仕事に関わるためです。特に経済、財務、中小は仕事で使っています。

しかしもう半分は趣味です。

せっかく診断士試験の勉強で7科目の知識をつけたのだから、忘れるのはもったいないということで、僕は1〜1.5ヶ月に1回のペースで7科目の知識の定期メンテナンスをしています。

それならということで、毎年の1次試験と2次試験の問題を、問題が公開された段階で解いています。

今回の点数

僕が実際に解いてみた点数はこんな感じでした。

経済:80

財務:76

企経:65

運営:62

法務:68

情報:52

中小:81

合計:484

今回は財務と情報がいわゆる地獄(爆弾)科目、中小が天国(エンジェル)科目でした。

各科目の感想

では、ここから各科目の感想を述べていきます。メモをそのまま転記しているため、「である」調になっているのはご容赦ください。

また、目標点数を書いていますが、これはあくまで今回の1次試験を他の方(来年の受験生を含む)が解く場合の目標点数です。

経済学(目標点数72点)

・正誤の組み合わせのパターンが常連になった。ただし、組み合わせが荒くすべての選択肢の正誤がわからなくても解答可能

・マクロ、ミクロとも標準〜やや易レベル

・4〜5個ある選択肢のうち1個が難しいか、見たことがないものになっているものの、他の選択肢の正誤で絞れる

・簡単な問題は簡単。テキスト通りか、その場で考えればすぐにわかるもの。前者については過去問や問題集(答練・模試含む)を何度も解いていれば自然にできるようになる

・式を余白に書くなどすれば落ち着いて処理できる

・賃上げや基礎控除引き上げなど、時事的な話も問題に出てくるが、時事的な内容を知っていないと解けないことはない。あくまで問題設定に出してきただけ

財務会計(目標点数60点)

・全体的に難しい。この場合、パニックにならず、企業経営理論以降(特に運営、法務、中小)が簡単になると思えると有利。

→科目ごとの難易度や科目合格率はバラバラだが、7科目トータルで見ると帳尻が合うように作られている。仮に1次試験本番で何かの科目が難しくなっても驚く必要はない。別の科目がその分簡単になっているのだから

→また、財務会計についても簡単な問題を確実に取ることが大事。それができれば60点は取れる

・簿記的な計算をさせる問題が多く、まともにやってしまうと時間切れになる

→こういう問題は正答率が低くなるし、後回しにして他の問題を先にやる。中には一瞬で解ける問題もある。これができた人は受験直後の感触よりも実際の点数は高く出る

→簿記検定の対策などをする必要は一切ない。これをやってしまうと試験側の思うつぼで、制度会計がそこまで取れるようにならない上に、他の論点や科目が疎かになってトータルの点数が下がる

・制度会計は計算、理論とも難しい(財務が難しくなる場合、制度会計が難しくなる)。管理会計とファイナンスはやや易(ただし意思決定会計は計算の手間がかかる)。

→経営分析、CVP分析、株式指標のような典型論点の出題がなかったため、これがさらに難易度を上げる(平均点を下げる)要因になっている

→つまり、前半部分が難しい問題、後半部分がやや易の問題という構成だった

→他の科目にも言えることだが、前半部分を難しくすると受験生はパニックになり、戦意喪失や時間を多く使うことにつながるため、せっかく後半に簡単な部分を用意しているのに取れないことになる。こうすることで平均点を下げる工夫をしている

企業経営理論(目標点数60点)

・戦略論は並〜やや難、組織論はやや易、労働法規はやや易、マーケティングは並

→このあたりは予備校や受験生によって感じ方は異なる。ただ、全体的に昨年度よりは難化している

・企業経営理論は70点を超えることは難しいけど50点を下回ることも少ない科目。財務で言う「リスクが小さい」科目。60点が取れなくても55〜59点なら万々歳

・テキストの内容を覚えることも重要だが、問題集や過去問などのアウトプットの経験がモノを言う。アウトプットの中で出てきた知識を、テキストを見て覚えるくらいでいい

・テキストに出てきていない理論が出てくることがあるが、こういう問題は取れなくていい(一部は常識でわかる問題があり、それが取れれば十分)

→完全に見たことも聞いたこともなく、選択肢の内容もわからない問題は誰もできないので適当にマークしてもいい。そこで時間を使わないことが重要

・「必ずしも〜でない」とか「〜の場合はない」など、文章の文言から正誤を判断できるものもある。こういうのはアウトプットの経験値がある人ほど強い

運営管理(目標点数60点)

・生産管理は並、販売管理はやや易。ただし、部分的に難しい問題が続くエリアがある(生産管理は真ん中あたり、販売管理は最初と物流)

・知らないフレーズが出てくる問題があるが、こういう問題は取れなくていい

→その代わり、知っているフレーズが出てくる問題はなるべく取る(捻られた問題や細かい知識の問題は取れなくてもいい)

・その場で考えさせる問題文の量の多い問題は、時間がかかる上に正答率が低くなりなち。できなくてもいいので、後回しにして時間が余ったら解く

法務(目標点数68点)

・昔は企業経営理論と同じく70点以上を取ることは難しい科目だったが、最近は簡単な傾向

・今回も会社法は簡単なレベル。常識で判断できるものもある。一方で知財と民法はやや難しい

・時間は余るので、会話問題はじっくり見て解いていく。ただし、解答文を見ただけでわかる場合もある

・英語問題は、英語が得意な人以外は丸ごと捨てていい。こういう問題はカンで答えてくる受験生が多いので、カンの定番であるイ・ウは外して問題を作ってくる傾向が強い

情報システム(目標点数60点)

・財務と同様、全体的に難しい。財務が難しくなると、情報も難しくなることが多い(どちらも昼休み前の科目で、昼休みに受験生をへこませて次の科目に悪影響を与えることが狙い)

・正誤の組み合わせ問題がある。ただし、組み合わせが荒くすべての選択肢の正誤がわからなくても解答可能

・難しくなりがちで点数は伸びにくい。そして今回も難しい

→苦手な人は負けない戦いができて48点か52点が取れていればOK。60点を取る必要はないと考えられると気が楽になる

→典型論点である正規化、SQLも捻られていて正解しにくい

中小企業経営政策(目標点数70点)

・経営部分、政策部分ともにやや易。経営部分は常識で判断できる問題も多い

・テキストの内容を押さえていればできる。他の予備校の問題集などに手をつける必要はない

・解答の選択肢の内容を見ただけでわかる問題も多い

・テキストに載っていない論点や、新制度で問題として扱っていない論点の問題は取れなくていい。それ以外の問題は確実に取れる

今回は1次試験のレポートをお送りしました。

次は11月くらいに2次試験のレポートですね。

今回もありがとうございました。