みなさん、こんにちは。

今回は「ほめも」のご紹介です。

と言っても、ほめ達協会の企業案件でもアフィリエイトでもありません(笑)

それでは、今回もよろしくお願いします。

「ほめも」とは?

ほめ達には、「ほめも」というものがあります。これはほめ達協会のページから購入できます。

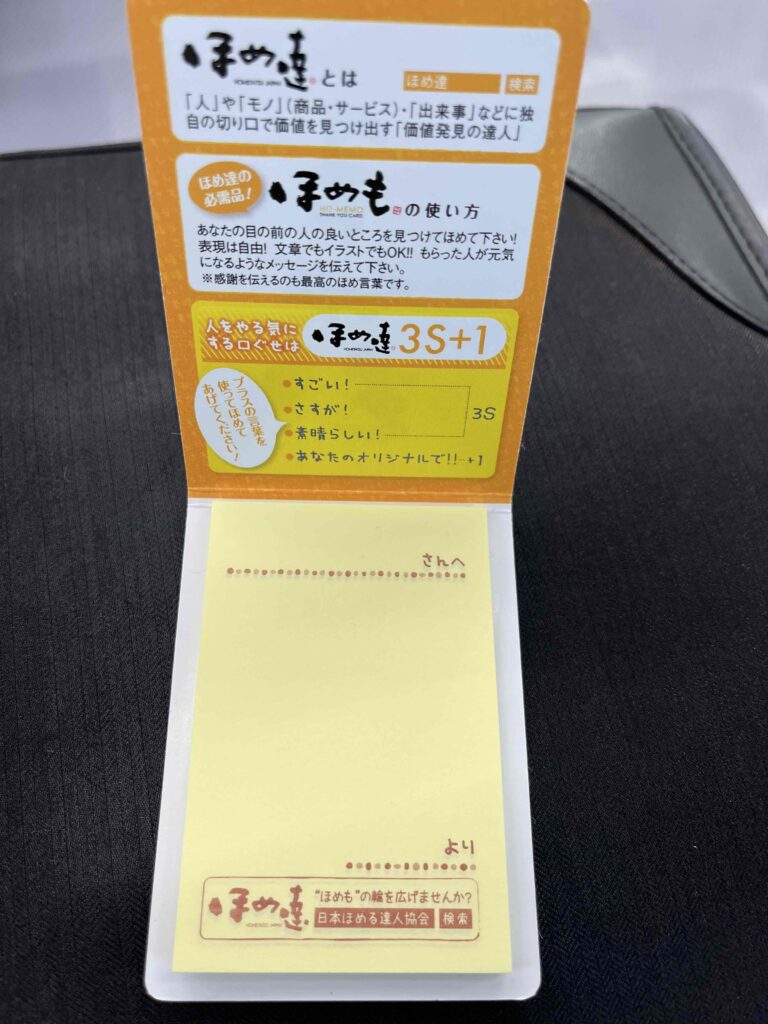

こちらが「ほめも」の写真です。

メモのサイズとしては意外と小さく、タテ7.5cm、ヨコ5cmです。小さいので一言書くくらいでいっぱいになってしまいます。

ですがその手軽さ、小ロットさがいいのです。繰り返しますが、ほめることは「小ロット・短サイクル」の要領でこまめに行うのでしたね。思いついたらその場ですぐほめもを書き、「小ロット・短サイクル」でほめていきましょう(もちろん言葉で伝えてもOKです)。

そして、上側にある使い方の部分に注目です。

ほめる対象は「人」です。そして、相手の良いところ(価値)を見つけてほめてください。

表現は自由で、文字でもいいですし、イラストでもいいです。長所をほめるのでもいいですし、感謝のメッセージでもいいです。もらった相手が元気になる、モチベーションが上がるようなメッセージを書いてみましょう。

相手の名前を書くこともポイントです。相手の名前をきちんと呼ぶ(書く)こともほめていることになります。家庭だとよく「お父さん、お母さん」と呼べないことがありますよね。嫁さんに対して「なぁ」とか「お前」としか呼んでいないこともあると思います。こういうときにこそきちんと相手を呼んで(書いて)みましょう。

他のものでもOK

もちろん同様の趣旨のものは他にもたくさんありますので、そちらを使っていただいても構いません。

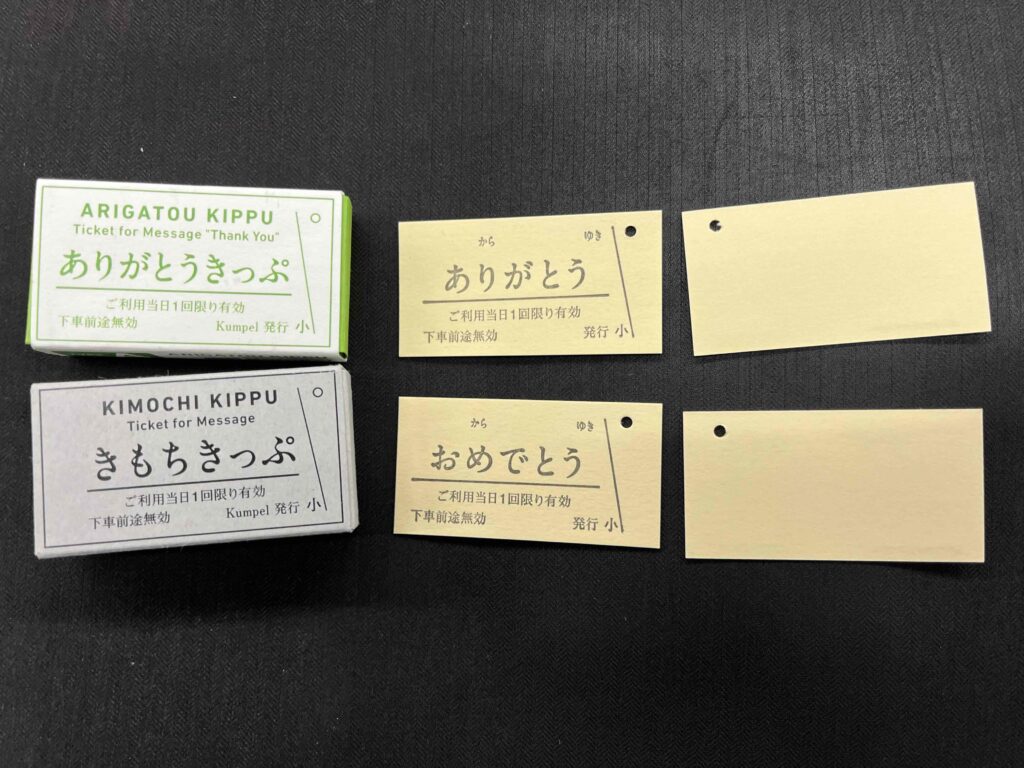

例えば僕のように電車好きの方なら、この写真のような「ありがとうきっぷ」を使ってみてはいかがでしょうか?

それこそその人らしいほめ方になりますし、昔ながらの硬券になっていますので、電車好きの方なら書いてみたくなるものになっています。

感謝の習慣が身につく

ほめもを例えば毎日書いていると、ほめることが習慣化してきます。最初はなかなかほめる内容が見つからなくても、慣れてくるとちょっとした貢献(お茶を持ってきてくれた、資料を用意してくれたなど)や感謝についてほめもに書けるようになります。

ほめ達はこういうちょっとした貢献や感謝についてこまめに伝えています。ほめもを活用することでこれが習慣化していきます

当たり前のことこそ、ほめもに書いて見る

ほめ達では、「ありがとう」の反対は「当たり前」としています。当たり前と思ってしまった瞬間に、感謝すべきことや価値が隠れてしまいます。

逆に言えば、これまで当たり前だと思ってきたことにこそ、価値があるということです。当たり前のことこそ、実はありがたいことなのです。

こういう当たり前のことこそ、ほめもに書いてみましょう。

心の中でも「ありがとう」と言ってみましょう

「ありがとう」は、労をねぎらうことでもあります。つまり、ほめ達は労をねぎらうこともしています。

以前も述べましたが、感謝の習慣が「良い流れ」を引き寄せます。笑顔や元気は良い流れを引き寄せますが、感謝の習慣も良い流れを引き寄せてきます。

なお、「ありがとう」が言えない人の心理についてはこちらの動画をご覧ください。

また、ただ「ありがとう」と言うよりも、「事実+ありがとう」の形のほうがオススメです。この「事実」は小さなことでOKです。

組織文化の変革にも使える

ほめもは個人だけでなく企業としても使えます。それこそ、ほめることについての企業研修をするなら、ほめもの活用は王道になります。

「ほめもを毎日職場の人に書いて渡す」ということをルールにすれば、最初は無理やりでも徐々にほめる文化が根付いてきます。こうなると積極的・自主的な組織文化になっていきます。また、組織的な一体感や組織活性化、組織のモラール向上を図ることもでき、高次学習にもつながりやすくなります。事例Ⅰでやった王道の理論ですね。

ほめもを使うことの長期的な効果

これは個人も企業(組織文化)でも共通です。この「ほめも」をこまめに使っていくと、徐々に他人に対してネガティブに考えることよりポジティブに考えるようになっていきます。

もちろんそれは他人との会話でも同様で、今までなら仕事や第三者の愚痴を言っていたものが、仕事や第三者の良いところを言うようになっていきます。まさに「悪口」ではなく「善口」、「陰口」ではなく「日向口」を言うようになります。

《今日のほめフレーズ》

おかげさまで

今回は「ほめも」について見ていきました。

同じ趣旨のものなら他のものでもいいので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか?

今回もありがとうございました。